Интеллектуальная собственность и интернет

Как законодательство запуталось в сетях всемирной паутины

В апреле 2016 года Управление торгового представителя США (United States Trade Representative, USTR) презентовал доклад Международного альянса интеллектуальной собственности (International Intellectual Property Alliance, IIPA): в документе Россия осталась в Priority Watch List - то есть стран, где ситуация с авторскими правами требует наблюдения. В этом статусе она пребывает уже с 1997 года.

64% установок в России пришлось на нелицензионный софт в 2015 г. (это на 2 п. п. больше, чем в 2013 г.)

$1,34 млрд составили потери от пиратства

Источник: Международная ассоциация производителей программного обеспечения BSA

Заблокированные навечно. Или нет?

Самая громкая история с “вечной” блокировкой интернет-ресуров разразилась вокруг сайта RuTracker.org - крупнейшего в России торрент-трекера. В декабре 2015 г. Мосгорсуд заблокировал его по требованию издательства “Эксмо” и “СБА Продакшн”. Несмотря на все усилия защитников RuTracker (в частности, общественной организации “Роскомсвобода”, подавшей апелляционную жалобу на решение суда), в январе он “умолк навечно”. Правда, уже 17 февраля премьер-министру Дмитрию Медведеву на заседании правительственного совета по кино удалось зайти на запрещенный сайт. Министр связи Николай Никифоров объяснил это “особенностями связи” на личном iPad Медведева. После заседания провайдер ВГИКа (именно там проходило заседание) все же заблокировал доступ к сайту. Однако пользователей это не останавливает: они продолжают скачивать с RuTracker фильмы, музыку и книги с помощью прокси-серверов.

Однако судебная практика в последние пару лет изменилась. Раньше суд считал владельца сайта непричастным к нарушению, если не было установлено, что он знал о том, что с помощью сайта скачивается нелегальный контент. Причем доказывать это должен был правообладатель. Теперь же самим ответчикам приходится доказывать в суде, что они предприняли попытки остановить нарушение. Для этого, например, на YouTube устанавливаются роботы, идентифицирующие нелегальный контент.

Благородные пираты

Бывает, впрочем, что создатели интеллектуальной собственности собственноручно выкладывают свои произведения в общий доступ. Так поступил, например, режиссер фильма Suzy Q Мартин Колховен. В 2014 г. он обнаружил, что распространение некогда популярного фильма стало практически невозможным, потому что истек срок лицензии на песни, использованные в саундтреке. Тогда Колховен через Твиттер попросил пользователей разместить картину на шведском торрент-трекере The Pirate Bay (впоследствии был закрыт), что в скором времени и было сделано. Сам же режиссер загрузил фильм на YouTube.

Управление правами: в поисках руля

В 2014 г. Российский союз правообладателей (РСП, его совет возглавляет режиссер Никита Михалков) предложил решить вопрос пиратства радикально и ввести так называемую глобальную лицензию. Суть выдвинутой РСП концепции заключалась в том, что операторы связи обязуются платить отчисления авторам, а пользователи интернета при этом за 25-30 руб. в месяц смогли бы беспрепятственно и легально скачивать любые песни, фильмы и так далее.

На деле идея оказалась мертворожденной: ее раскритиковали не только интернет-компании, операторы и частично правообладатели, но и основные ведомства (за исключением Минкультуры). Например, Минэкономразвития в своем отзыве аргументировало, что предложенная РСП система предполагает введение бездоговорного управления правами в сети.

Юристы, участвовавшие в публичных обсуждениях глобальной лицензии, также указывали на то, что концепция противоречит международным обязательствам России - в частности, “трехступенчатому тесту” (он устанавливает ограничение исключительного права только в особых случаях, и то - без ущерба интересов правообладателей). Кроме того, глобальная лицензия предусматривала, что деньги с пользователей будут взиматься в том числе и за то, что ему уже разрешено законом - за воспроизведение в личных целях, а иногда и по нескольку раз.

Правда, пока буксуют и встречные инициативы по изменению системы коллективного управления правами: в марте Минэкономразвития опубликовало отрицательный отзыв на прошлогодний законопроект, в котором предлагалось полностью отменить в России управление правами авторов и исполнителей без договора с ними. Документ также предусматривал ежегодный аудит обществ по коллективному управлению, публикацию ими отчетности и ограничение срока занимаемой руководителем должности четырьмя годами. Сейчас, по словам представителя Минкомсвязи, этот законопроект снова дорабатывается.

Есть интернет - нет “Оскара”

Зимой 2016 г. режиссер Константин Бронзит обратился к пользователям интернета с просьбой не распространять через сеть его номинированный на “Оскар” мультфильм “Мы не можем жить без космоса”.

Он объяснил, что по правилам престижных фестивалей фильмы, попавшие в любой открытый доступ – не только в интернет, но и на телевидение, – снимаются с программы фестивалей. Впрочем, “Оскар” мультфильм Бронзита так и не получил.

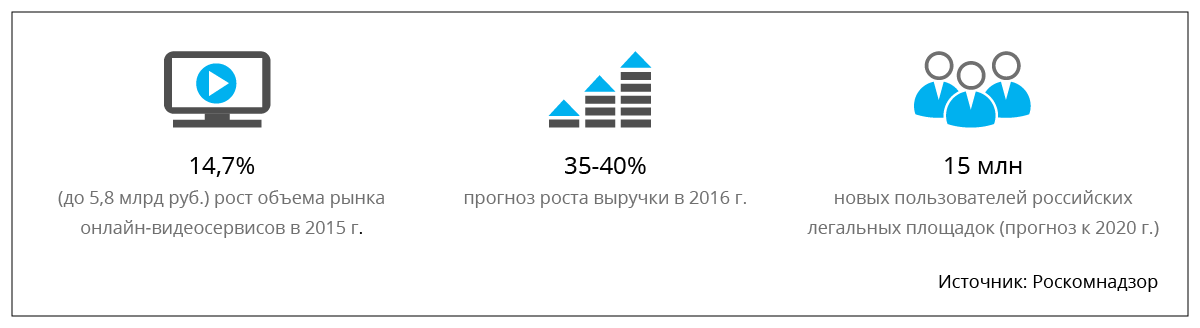

Эффект антипиратского законодательства

Предложение Минкомсвязи появилось неслучайно: действующая в России система управления авторскими правами непрозрачна и к ней много претензий у правообладателей, говорил ранее замминистра связи Алексей Волин. Занимаются же ими только три структуры: Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация по интеллектуальной собственности (ВОИС). Именно они собирают деньги за использование произведений в пользу их авторов. Однако изменения все же могут произойти: поручение правительству создать более прозрачную систему прошлым летом дал президент Владимир Путин.

Но пока суть да дело, можно лишь констатировать, что игроки полулегального интернет-рынка пока лидируют в “гонке вооружений” с законодателями, законоприменителями и легальными участниками.