Злоупотребление правом

Товары-двойники, патентные тролли и "собаки на сене"

Интеллектуальная собственность - относительно новый термин, который вошел в широкий обиход только в 1967 г., когда была создана Всемирная организация интеллектуальной собственности. В России же его окончательно закрепили лишь в 2008 г., с принятием IV части ГК, где были подробно описаны механизмы регулирования такого вида собственности.

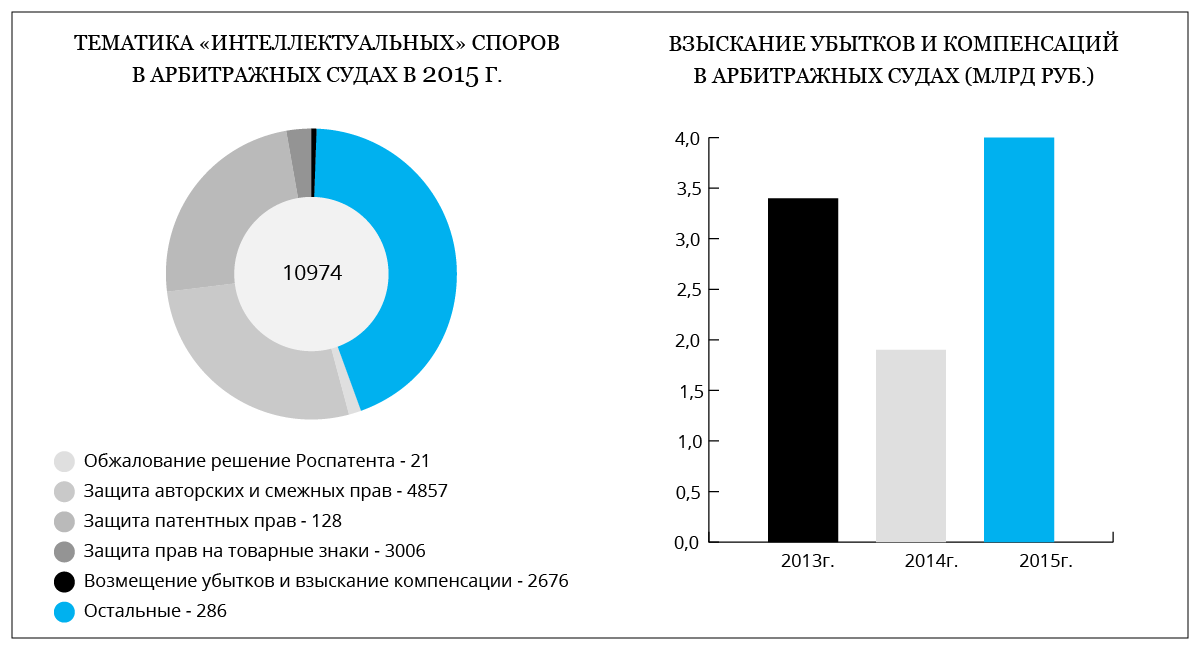

В 2015 г. Суд по интеллектуальным правам рассмотрел в первой инстанции 703 дела, что на 11,4% меньше, чем годом ранее, рапортовал в изданном в мае 2016 г. отчете Верховный суд. Арбитражные суды рассмотрели в 2015 г. 10 974 дел - это на 8,6% больше, чем в 2014 г.

“Вечнозеленая” проблема

“Развивается еще одно направление патентования, которое можно назвать «поддержанием вечнозеленого сада» патентов”, - отмечал осенью 2015 г. в интервью журналу “Фармвестник” заведующий отделом лекарственных средств и неорганической химии Роспатента Владимир Семенов.

На профессиональном сленге вечнозелеными называются патенты, права на которые фармацевтические компании стремятся сделать вечными. Сейчас они охраняются не более 25 лет. Когда заканчивается срок действия патента на лекарственное средство, правообладатели подают заявку с минимальными изменениями состава - обычно вспомогательных компонентов. Действующее вещество при этом остается неизменным. “По большому счету это не изобретение, а лишь небольшая модернизация с целью поддержать исключительное право на препарат”, - пояснял Семенов.

За борьбу с “вечнозелеными” патентами выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В опубликованном в 2015 г. отчете о состоянии конкуренции в 2014 г. (более позднего документа пока нет) служба рекомендовала внести в законодательство поправки, которые бы ограничили выдачу патентов на открытие любого нового свойства или нового применения уже известного вещества. Соответствующий законопроект, согласно “дорожной карте” ФАС о развитии конкуренции в здравоохранении, должен быть разработан к сентябрю 2017 г.

Может случиться и так, что инициатива ФАС, направленная на благо рынка, наоборот, ему навредит.

Товарные знаки: смешать, но не взбалтывать

“О пятидесяти оттенках зеленого на коробке можно спорить бесконечно”, - шутил представитель мобильного оператора МТС в январе 2016 года, когда с жалобой в ФАС обратился конкурент сети “Мегафон”. Ему не понравился эксцентричный рекламный ход МТС: в своей недавно открывшейся розничной сети “Телефон.ру” компания начала продавать коробки с “симками” МТС, стилизованные под контракты конкурентов. В продаже были зеленые (“Мегафон”), желтые (“Билайн”), черные “(Tele2”), а также радужные (“Связной”) коробки. Сами операторы тогда не работали с “Телефон.ру”.

25 июля комиссия ФАС признала действия МТС нарушением п. 2 ст. 14.6 закона о защите конкуренции. Правда, предписание об устранении нарушения ФАС не стала выдавать, так как к тому моменту виновник уже добровольно устранил нарушения. Сама же сеть МТС закрепила за собой право на красный оттенок, соответствующий Pantone 485.

«“Мегафону” было важно добиться положительного решения ФАС, потому что МТС больше не смогла продавать пакеты со спорным дизайном. Тем самым нарушителя лишили возможности вводить покупателей в заблуждение. Это и есть борьба за потребителя - добиться, чтобы он потратил деньги именно на тот продукт, который хочет купить.

Помимо прямых убытков от появления “мимикрирующих” брендов, производителю грозят и косвенные. Их посчитать сложнее, но они могут быть очень значительны, ведь речь идет о репутации бренда».

«В сегменте товаров повседневного спроса товары “мимикрирующих брендов” лучше покупаются, потому что цена ошибки невелика и потребители не так осторожны, как, например, при покупке машины. А ведь сегодня мы можем найти у китайских производителей практически точные копии абсолютно любого более или менее успешного автомобиля".

Основной риск в том, что происходит девальвация бренда: понимая, что условная “Аква Натурале” — это почти то же самое, что “Аква Минерале”, и не видя какого-то особого преимущества оригинала перед “подделкой”, потребитель легко сделает выбор в пользу “подделки”. Как с этим бороться? Опускать цену или растить лояльность потребителей. Или сделать свой условный сахар “модным”, превратить его в артефакт, в “сувенир”».

В обзоре Верховного суда по судебной практике за 2014 г. отмечается только, что 21% всех “интеллектуальных” споров в арбитражных судах касались товарных знаков. Сколько из них касается именно “мимикрирующих” товарных знаков - неизвестно. Чаще всего спор идет и за доброе имя, и за компенсацию, которая может достигать внушительных размеров.

Крупнейшие иски по “мимикрирующим” брендам

4,2 млрд руб.

хотело получить в 2013 г. от Сбербанка пермское ООО “Девелопмент” за использование слогана “Всегда рядом”. Он, по мнению “Девелопмента”, был очень похож на зарегистрированный им девиз “Мы всегда рядом”. Однако суд заявителю отказал, не найдя доказательств того, что два лозунга относятся к однородным товарам.

1,5 млрд руб.

требует владелец бренда “Махеевъ” (“Эссен Продакшн АГ”) от входящего в группу “Нэфис” Казанского масложирового комбината (КЖК). Он выпускал продукцию под маркой “Майонез”, которая, по мнению истца, до степени смешения схожа с “Махеевым”. Запуск “мимикрирующей” марки был призван не повысить продажи КЖК, а снизить продажи конкурента - то есть “Эссена”, считают в компании. Сейчас этот спор рассматривается в апелляционной инстанции: в первой инстанции “Эссену” было отказано.

1 млрд руб.

требовал молочный холдинг “Ренна” сразу с нескольких коллег по молочному цеху за использование логотипов, до степени смешения схожих с его “Коровкой из Кореновки”. После многолетних споров “Ренне” удалось добиться того, что похожая на “Коровку из Кореновки” корова сошла с упаковок конкурентов, но получил при этом лишь 114 млн руб. компенсации.

Патентные тролли как интеллектуальные провокаторы и бретеры

Если в скандинавской мифологии тролль - существо хоть и злое, но сверхъестественное, то в патентном праве - вполне реальное. Это люди и компании, массово регистрирующие на себя патенты и товарные знаки с тем, чтобы позже продать заинтересованным лицам либо получать с них же плату за лицензионное использование. С учетом того, что регистрация товарного знака в Роспатенте стоит от 35 000 руб., это может быть довольно прибыльным занятием.

Многие из споров между такими троллями и добросовестными предпринимателями уже стали притчей во языцех - например, спор между американской сетью кофеен Starbucks и ООО “Старбакс”, требовавшего с сети $600 000 за право использования одноименного товарного знака. В итоге после многолетних споров американская компания сначала через суд признала недействительной его регистрацию за российской структурой, а затем зарегистрировала его на себя. Тем не менее по-прежнему есть желающие заработать на регистрации потенциально популярных знаков.

“Панорама” Олега Дерипаски

В марте 2016 г. “Главстрой-СПб” Олега Дерипаски подал иск к уфимскому ООО “Холдинговая компания “Бизнесинвестгрупп”. Компании принадлежат права на товарный знак “Панорама”, поэтому название квартала “Панорама 360”, который возводит “Главстрой”, она считает схожим до степени смешения. В июле Суд по интеллектуальным правам полностью удовлетворил требования "Главстрой-СПб".

“Яндекс” помирился с троллем

В апреле 2016 г. “Яндекс” в Окружном суде США по Восточному округу штата Техас заключил мировое соглашение с Fellowship Filtering Technologies - компанией, которую в самом “Яндексе” назвали патентным троллем. Она обвиняла российский поисковик в нарушении патента на систему автоматической фильтрации, которая собирает и хранит данные о поведении пользователей интернета. Условия соглашения остались неизвестными.

Как тигр и козел попали в компанию тролля

Дирекция Приморского сафари-парка, где живут известные на всю Россию тигр Амур и козел Тимур, прославившиеся своей дружбой, раздумывала над регистрацией одноименного товарного знака и открытием интернет-магазина. Но не успела: в декабре 2015 г. заявку в Роспатент по четырем классам МКТУ подала некая Мария Кормишкина. Правда, и она опоздала: не так давно бывший пресс-секретарь парка призналась, что на самом деле дружбы между Амуром и Тимуром никогда не было, просто тигра хорошо кормили.

66,9% патентных исков, поданных в 2015 г. в США, были иницированы “патентными троллями”, по данным Unfined Patents - организации, помогающей с ними бороться.

Текст